Après avoir sauvé Assad en 2015, Moscou doit encaisser la chute de son allié en 2024. Entre retrait contraint et repositionnement en Afrique, la Russie découvre les limites de sa puissance au Moyen-Orient.

De l’allié incontournable au retrait partiel

En 2015, la Russie s’est imposée comme l’acteur incontournable du conflit syrien. Son intervention militaire a inversé le sort de Bachar al-Assad, consolidé une présence militaire durable et réaffirmé son rôle d’arbitre au Levant.

Mais fin 2024, la donne change radicalement. L’effondrement du régime syrien fragilise Moscou et redistribue les cartes régionales. Entre évacuations discrètes, coopération ambivalente avec Ankara et pressions croissantes liées à l’Ukraine, la Russie semble devoir repenser son jeu au Moyen-Orient.

2015 : l’entrée décisive de la Russie dans le conflit syrien

"Les Syriens étaient totalement dépendants des Iraniens et des Russes”, explique Igor Delanoë, directeur adjoint de l’observatoire franco-russe, chercheur associé à l’IRIS et invité de notre émission Le Cercle.

.jpg)

Lorsque Moscou intervient en Syrie en septembre 2015, la situation est critique pour Damas. Le régime de Bachar al-Assad chancèle, les forces rebelles gagnent du terrain. En coordonnant les forces syriennes, iraniennes, irakiennes et le Hezbollah depuis un centre commun à Bagdad, la Russie réussit à restaurer un équilibre favorable. Sans déployer massivement de troupes au sol, elle impose sa puissance aérienne et installe des bases durables à Hmeimim et Tartous.

2024 : chute d’Assad et impossibilité de répliquer le scénario

Près d’une décennie plus tard, le contexte est bouleversé.

- Le Hezbollah est affaibli par des années de guerre et les frappes israéliennes.

- Les milices chiites sont mobilisées ailleurs, notamment au Yémen et en Irak.

- Les ressources militaires russes sont absorbées par la guerre en Ukraine.

Sans ossature solide au sol ni coordination efficace, le scénario de 2015 devient impossible à reproduire. Les Russes doivent se résoudre à une stratégie de repli partiel : postes d’observation évacués, officiers loyalistes exfiltrés, et même Assad lui-même, exfiltré vers Moscou. L’objectif de statu quo échoue ; Moscou perd un allié, mais pas tous ses leviers.

Les bases russes en Syrie : atout vital mais précaire

Si la perte du régime syrien est un revers symbolique et stratégique, la Russie n’a pas tout perdu. Les bases de Tartous et Hmeimim, installées avec les anciennes autorités syriennes, sont préservées.

Mieux : les nouvelles autorités syriennes ont engagé des négociations rapides avec Moscou pour maintenir ces implantations. La Russie propose de payer un loyer et d’assurer des livraisons de céréales et d’engrais. Un deal pragmatique qui permet à la Russie de garder un pied dans la région, tout en limitant ses investissements.

Maintien et rôle stratégique des bases russes en Syrie

Cette volonté de sécuriser ses positions s’explique par leur caractère stratégique unique : “La Russie s’intéresse précisément à ses bases en Syrie parce que ce sont les seules dont elle dispose en dehors de l’espace post-soviétique” , rappelle Delanoë.

À ce jour, aucun nouveau cadre juridique formel ne régit leur maintien ou leur éventuelle disparition, soulignant l’instabilité de cet ancrage pourtant essentiel pour Moscou.

Turquie : rivalité et coopération transactionnelle

Dans ce nouveau paysage, la Russie doit composer avec une Turquie plus influente que jamais. Membre de l’OTAN, soutien de groupes djihadistes sur le terrain, Ankara joue sur plusieurs tableaux.

Cette “coopération compétitive” entre Moscou et Ankara, comme la qualifie Igor Delanoë, devient la nouvelle norme.

Coopération compétitive et relations transactionnelles

“Ce qui fait qu’ils arrivent à s’entendre, c’est qu’ils parlent à peu près le même langage, c’est-à-dire qu’ ils parlent le langage des intérêts concrets. Ils ont une capacité à compartimentaliser les dossiers. On voyait très bien, sur la Syrie, ils soutenaient deux camps opposés qui se faisaient la guerre, pour autant ça n’a pas contaminé tout le reste de la relation bilatérale. Il n’y a pas de posture idéologique: ils ont des relations très transactionnelles," enchaîne-t-il.

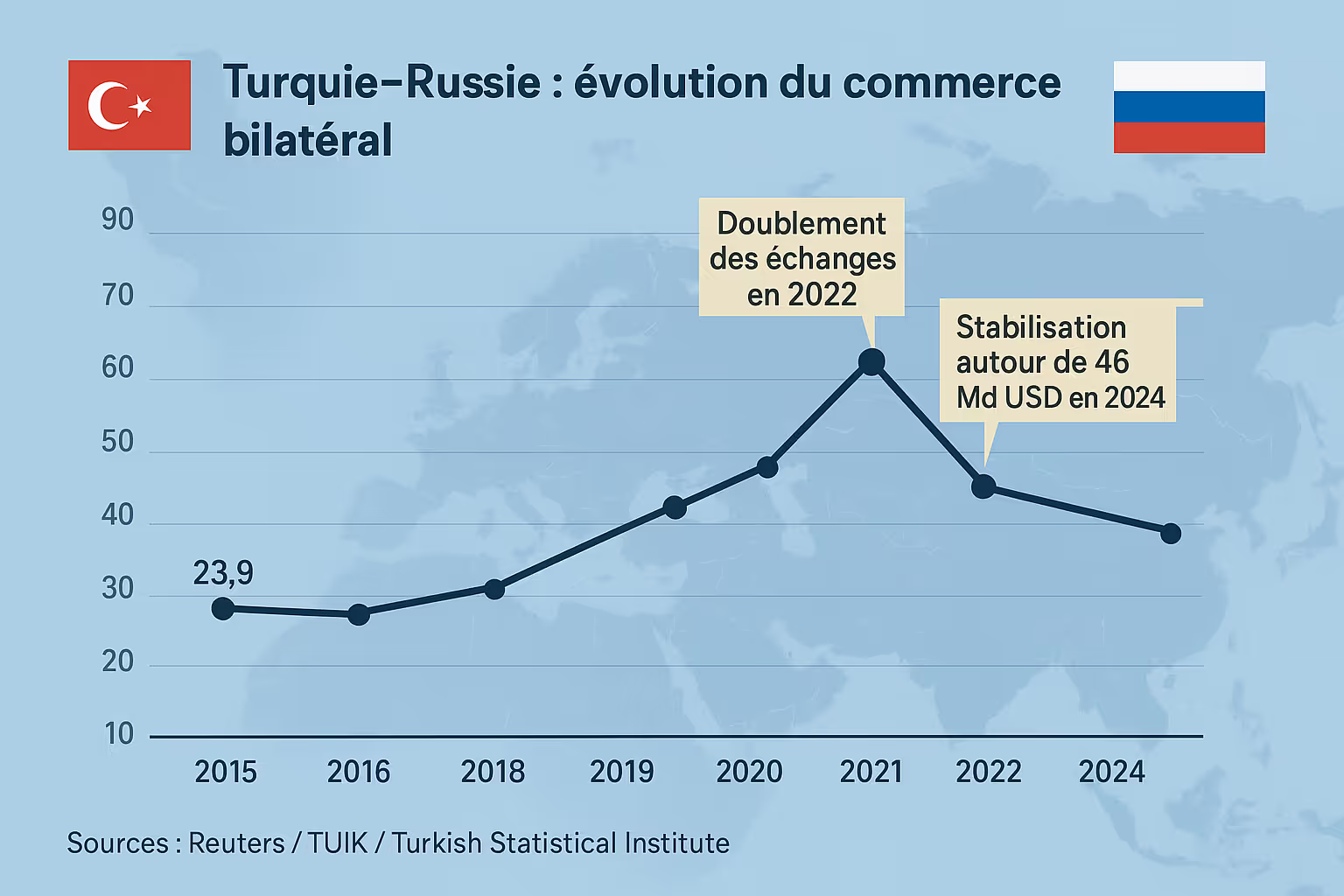

Si la Turquie est l’un des principaux partenaires économiques de la Russie en 2024 malgré les sanctions occidentales, elle n’hésite pas à renforcer ses positions au Levant. D’autant que les États-Unis ont récemment assoupli certaines sanctions, notamment la loi César, ouvrant la voie à de futurs investissements.

Commerce bilatéral et levier limité pour la Russie

Les Émirats arabes unis ont déjà promis plus de 800 millions de dollars dans le développement du port de Tartous. Un projet avec DP World qui réduit encore l’effet de levier russe.

Bien que membre de l’OTAN, la Turquie n’applique pas les sanctions anti-russes votées par l’Union européenne et les États-Unis. “ Le commerce bilatéral a explosé depuis 2022, 2023, ce n’est pas un hasard”, rappelle Igor Delanoë.

Après la Syrie : Libye, mer Rouge et Afrique

Pour Moscou, la priorité reste l’Ukraine. L’axe de résistance syro-irano-hezbollah, jadis moteur de son influence au Levant, est désormais en miettes. Les moyens russes étant limités: “Au pic de leur intervention militaire on estime qu’il y avait tout au plus 5000 soldats russes déployés en Syrie” affirme Igor Delanoë.

L’échec de la stabilisation syrienne n’est pas seulement une défaite militaire ou géopolitique : c’est aussi la fin d’un cycle, celui où Moscou pouvait se présenter comme arbitre du jeu régional.

Repositionnement de la Russie vers de nouvelles zones stratégiques

La Russie se tourne désormais vers d’autres zones d’influence :

- Libye, où sa présence militaire s’est intensifiée depuis décembre 2024.

- Mer Rouge, Corne de l’Afrique et Somaliland, non pas pour établir de nouvelles bases, mais pour obtenir des facilités navales (maintenance, réparations).

“Finalement, on voit se remettre en place et se redessiner des schémas autour de zones que pouvaient fréquenter les Soviétiques à l’époque de l’URSS” , analyse Delanoë. La guerre en Ukraine a limité sa capacité à intervenir, mais aussi mis en lumière les limites d’une stratégie fondée sur le contrôle indirect.

Ukraine, drones et limites industrielles

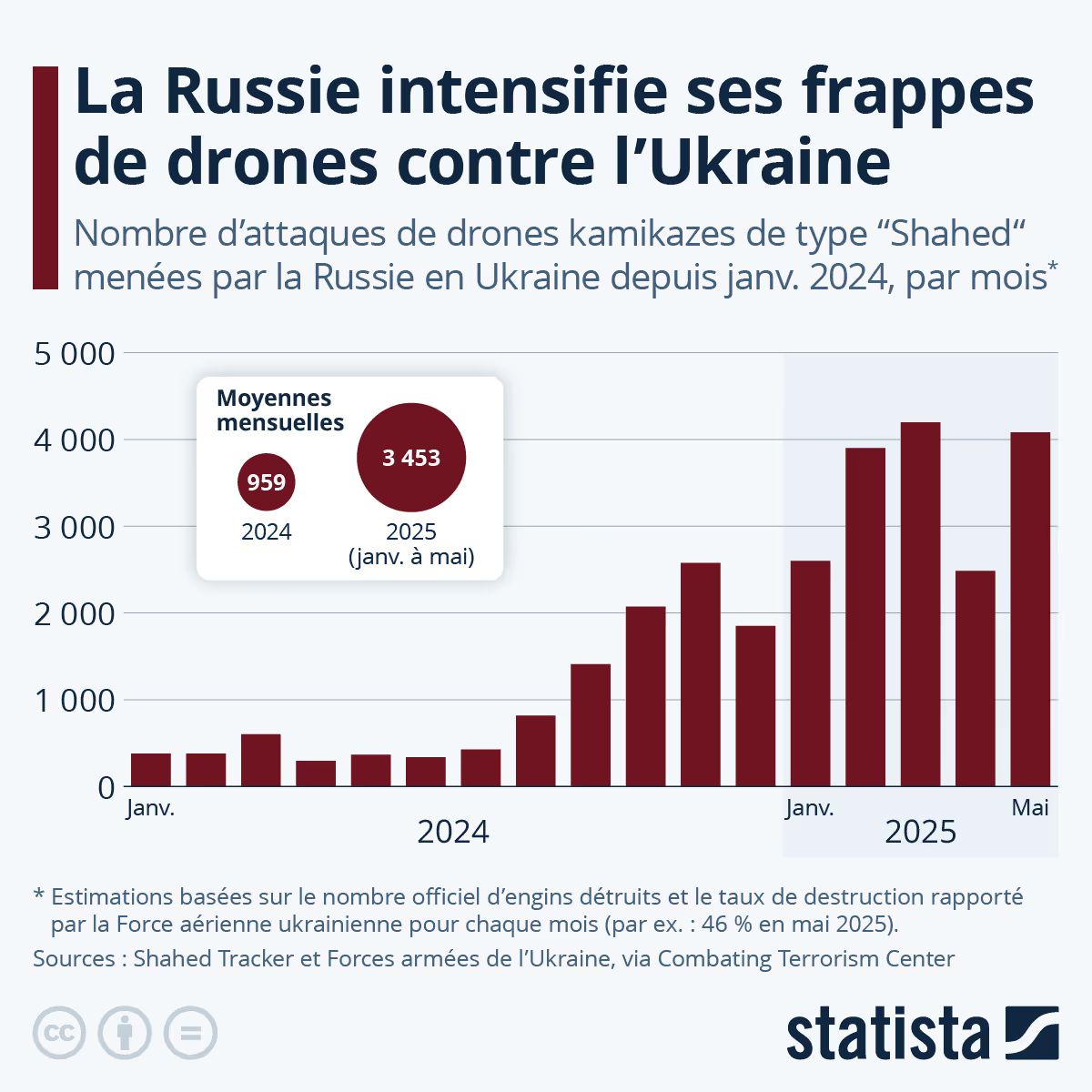

La priorité de Moscou reste l’Ukraine. Ce conflit, de plus en plus figé, combine une guerre de positions “à l’ancienne” et un basculement technologique lié aux drones.

- Environ 60 % des pertes infligées à l’infanterie sont désormais dues aux drones.

- Les affrontements incluent désormais des combats drones contre drones, sur terre, en mer et dans les airs.

- L’industrie de défense russe reste dépendante de l’État, centralisée dans l’Oural, et peine à suivre le rythme technologique.

Comme le résume Igor Delanoë : “Ce conflit n’est toujours pas résolu et je pense qu’il n’est malheureusement pas en passe de l’être pour l’instant.”

Pour Moscou, la Syrie restera une expérience fondatrice : victoire tactique, défaite stratégique. Et un rappel brutal qu’aucune puissance n’est éternelle au Levant.

Pour retrouver tous nos autres articles, consultez la bibliothèque complète de nos articles de cybersécurité.

Pour ce qui concerne nos émissions, dont est tiré cet article, vous pouvez consulter notre chaîne YouTube.

.avif)