Alors que les tensions entre la Chine et les États-Unis prennent une tournure de plus en plus frontale, un nouvel ordre mondial se dessine. La configuration actuelle échappe aux anciens schémas bipolaires. Les États-Unis tentent de freiner l’ascension de Pékin, tandis que l’Europe cherche encore sa place.

Un monde bipolaire en mutation

La guerre froide du XXe siècle avait pour particularité l’absence d’affrontements armés directs, rendue possible par la dissuasion nucléaire. En 1962, la crise de Cuba avait pourtant failli précipiter un conflit nucléaire entre Washington et Moscou.

La trajectoire Chine–États-Unis

Aujourd’hui, la trajectoire Chine–États-Unis évoque une nouvelle guerre froide, mais différente de celle de l’après-guerre. Comme l’explique Ali Laidi, chercheur à l’EPGE et journaliste chez France 24 dans notre émission Le Cercle, « Il n’est pas dit qu’une guerre ne se produise jamais avec la Chine ».

.jpg)

Le rapport bipolaire entre les États-Unis et l’URSS a disparu. Désormais, le clivage oppose l’Occident, mené par Washington, à l’axe Pékin-Moscou.

Le rôle des acteurs non alignés

Un troisième acteur non aligné s’impose également : le Brésil, l’Inde, l’Argentine, l’Afrique du Sud ou encore la Turquie. Ces puissances émergentes naviguent entre les deux blocs selon leurs propres intérêts.

Cette nouvelle configuration repose autant sur des idéologies politiques que sur une lutte économique pour l’hégémonie mondiale.

Une guerre économique entre les États-Unis et la Chine

Depuis la chute de l’URSS, les États-Unis dominaient l’économie, la technologie, la géopolitique et le militaire. Mais l’émergence de la Chine a bouleversé cet équilibre.

Sanctions américaines et droits de douane

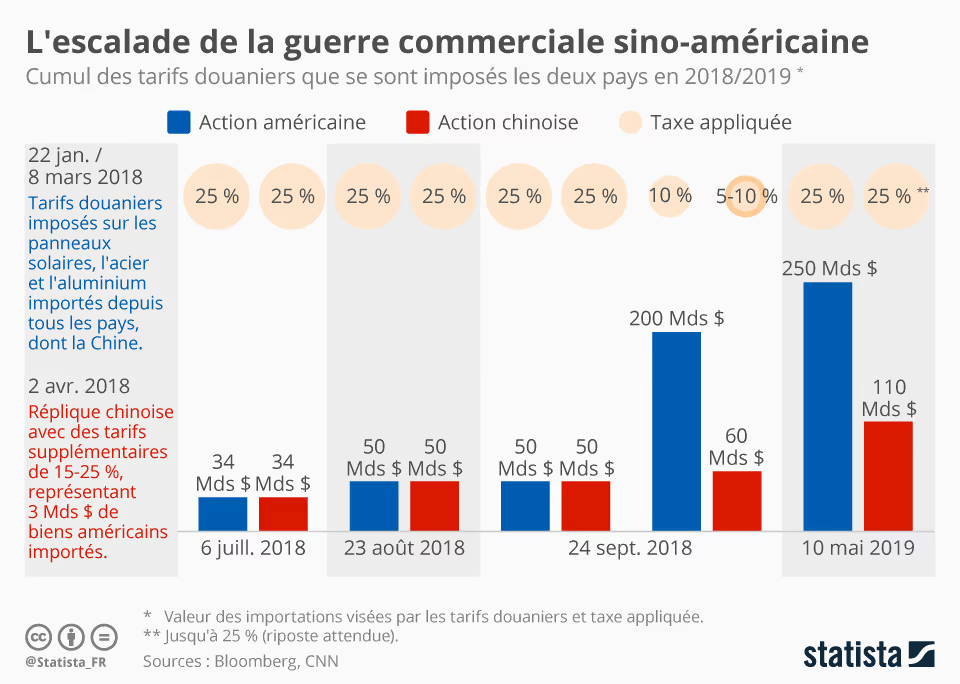

Face à ce concurrent direct, Washington adopte une stratégie défensive pour conserver sa première place mondiale. Cela passe par un réseau d’alliances en Asie, une présence militaire, mais aussi une politique de sanctions commerciales.

En décembre 2024, les États-Unis ont relevé les droits de douane sur plusieurs produits stratégiques chinois, entre 25 % et 50 %. Le 8 avril 2025, la Maison Blanche a annoncé une hausse encore plus forte. Dès le lendemain, Donald Trump a confirmé une taxe à 125 % sur certaines importations en provenance de Chine.

Contrôle technologique et semi-conducteurs

Washington mise aussi sur le contrôle technologique. L’exportation de puces de haute performance, essentielles à l’intelligence artificielle, est interdite. La vente de machines de fabrication de semi-conducteurs est également limitée. Objectif : freiner l’innovation chinoise.

Cette méthode rappelle celle des années 1980 contre le Japon. À l’époque, Tokyo s’imposait comme référence économique mondiale avec le toyotisme. Les États-Unis avaient alors imposé des restrictions technologiques et commerciales, en particulier sur l’automobile, freinant l’élan japonais. Mais la différence est de taille : le Japon restait un allié, là où la Chine est un rival stratégique.

Ali Laidi souligne : « Même si les États-Unis sont parvenus à limiter l’émergence du Japon, le pari semble difficile à gagner pour les Américains quant aux ambitions de la Chine ».

La stratégie chinoise : imitation, ruse et puissance technologique

Pour effrayer Washington, Pékin a joué sur plusieurs leviers. Le Parti communiste chinois a feint de respecter les règles du libre-échange, tout en protégeant ses champions nationaux.

Intelligence économique et tradition stratégique

Cette ruse s’appuie sur un travail d’intelligence économique. Pékin s’est inspiré du modèle japonais des années 1970-1980, mais aussi des approches française et américaine. Tout en restant fidèle à son socle marxiste-léniniste, la Chine a puisé dans ses traditions stratégiques, comme L’Art de la guerre.

Résultat : une montée en puissance dans des secteurs stratégiques comme le nucléaire civil ou l’intelligence artificielle. La conception de la puce Kirin illustre cette capacité à rivaliser avec les grandes puissances.

Les ambitions de Xi Jinping

Xi Jinping affiche clairement ses ambitions. Il se présente comme un partenaire économique pragmatique, prêt à commercer sans condition politique. Une approche qui séduit de nombreux pays, lassés des injonctions démocratiques occidentales.

Selon Ali Laidi, l’Europe aurait intérêt à s’inspirer de cette stratégie d’apparente faiblesse pour relancer sa compétitivité. Mais, ajoute-t-il, « les élites européennes ne sont pas encore prêtes ». Dans plusieurs secteurs, le savoir-faire a déjà glissé vers la Chine et sa main-d’œuvre.

L’ouverture économique de l’Occident à Pékin

L’ouverture massive des marchés à la Chine a bouleversé un pilier de la sécurité américaine. Les États-Unis en sont revenus à une équation claire : sécurité économique = sécurité nationale. Le découplage progressif entre leurs deux économies semble inévitable.

Les limites de l’ouverture européenne

L’Europe, elle, a longtemps cru que l’ouverture économique favoriserait la démocratie. L’entrée de la Chine à l’OMC en 2001 a montré les limites de cette vision. Les chercheurs chinois participent encore aujourd’hui à la plupart des programmes européens, à l’exception du nucléaire.

La coopération spatiale franco-chinoise avec le satellite SVOM illustre cette ouverture. Un contraste marqué avec les États-Unis : la NASA interdit depuis 2011 toute collaboration avec Pékin.

L’Europe et la guerre économique : un concept encore tabou

L’Union européenne s’est construite sur un modèle de paix et de libre-échange. Elle rechigne encore à employer l’expression de « guerre économique ».

Le 12 décembre 2023, lors d’un colloque du CDSE, l’ancien Premier ministre Édouard Philippe déclarait : « Je n’ai jamais été totalement convaincu par l’expression de guerre économique ».

Les raisons du scepticisme européen

Pour Ali Laidi, cette réticence a deux origines. D’un côté, les libéraux et ultra-libéraux refusent l’idée même de guerre économique, car elle impliquerait une intervention directe des États. De l’autre, une partie de la gauche y voit une menace pour les acquis sociaux d’après-guerre.

Pourtant, selon lui, la reconnaissance de ce concept permettrait de défendre les modèles socio-culturels européens.

Il insiste : « Seule une stratégie en Europe pourra bouleverser une architecture qui inclut la Chine comme acteur principal ».

Vers une souveraineté économique européenne ?

Un tel changement ne peut s’opérer du jour au lendemain. Il suppose d’abord une prise de conscience et une formation sur les enjeux internationaux.

La crise du Covid-19 a agi comme un révélateur. La France a découvert sa dépendance massive aux principes actifs des médicaments. Jusqu'à 80 % des principes actifs pharmaceutiques utilisés en Europe proviennent de Chine ou d'Inde. Trois milliards d’euros ont depuis été investis dans les biotechnologies. Mais ces efforts restent insuffisants : la production pharmaceutique dépend toujours largement des importations asiatiques.

Repenser la stratégie européenne

Repenser la stratégie sécuritaire européenne, c’est aussi repenser sa souveraineté économique. Sans cela, l’Europe restera dépendante des grandes puissances, au risque de se retrouver marginalisée dans la nouvelle guerre froide entre la Chine et les États-Unis.

Pour retrouver tous nos autres articles, consultez la bibliothèque complète de nos articles de cybersécurité.

Pour ce qui concerne nos émissions, dont est tiré cet article, vous pouvez consulter notre chaîne YouTube.

.avif)